当院について

特徴からわかるランニング障害 Vol.1 ランニング障害について お知らせ2020.10.07

こんにちは!

前回まで、【5分でわかる腰痛解消法】を5回に分けてお伝えしました。

今回からはスポーツ障害の中でも多い、膝の痛みについて紹介していきます。

スポーツ障害の中でも、ランナーに多いランニング障害について紹介していきます!

今後の流れ

Vol.1:ランニング障害とは

Vol.2:ランニング障害になりやすい体とフォームの特徴

Vol.3:ランニング障害に対するストレッチ

Vol.4:ランニング障害に対するエクササイズ

Vol.5:ランニング障害とインソール

1回目の今回は、ランニング障害について

紹介していきます!

○ランニング障害とは

ランニングやジョギングによって

同じ箇所に反復したストレスがかかる結果

生じる障害のことです。

特徴としてスポーツ活動後に症状が強くなり、

休むと症状が落ち着きます。

症状が悪化すると、日常生活に支障をきたすので

身体のケアが大切になります。

ランニング障害には、いくつかの病態があるので

今回は発症頻度の高い、腸脛靭帯炎と鵞足炎の2つを紹介していきます。

・腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)

腸脛靭帯炎とは、ランナー膝とも呼ばれ、長距離ランナーに多く見られる、

膝の外側に痛みが生じるランニング障害です。

一定以上の距離を走ったり、坂道を走る時に痛みが増すのが特徴です。

腸脛靭帯炎は、外もも(腸脛靭帯)が硬くなった状態で膝の屈伸を繰り返すため、

骨と靭帯が擦れて炎症が生じる病態です。

近年では膝の外側にあるクッション材が圧迫されることで、

炎症が生じるとも言われています。

腸脛靭帯炎の原因として、外ももの硬さが有名ですが、

その他にも足首の固さや股関節・体幹の機能低下、

もも裏の使い方が悪いなどの機能的な特徴があります。

外ももをほぐしたりストレッチをすることで、一時的な改善が見られても、

スポーツを再開すると症状が再発するという人は、上記の特徴がないかチェックしてみましょう。

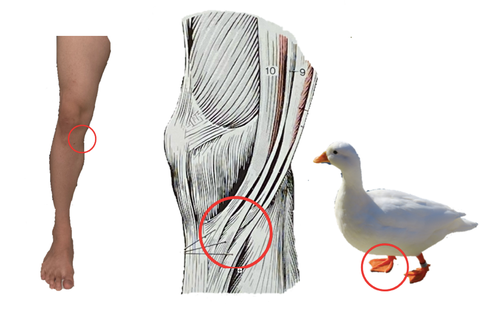

・鵞足炎(がそくえん)

鵞足炎は膝の内側に痛みが生じるランニング障害で、

これも長距離ランナーに多く、反復する膝の曲げ伸ばしによって

痛みが生じます。

ここで出てくる鵞足とは、3つの筋肉が膝の内側に着くことで、

アヒルの水掻きに見えることから鵞足と呼ばれる部分を指します。

鵞足炎は鵞足にあるクッション材に

繰り返しストレスがかかることで、クッション材に炎症が生じる病態です。

鵞足炎が生じる原因として、裏ももの内側をうまく使えないことや、

もも裏の硬さ、扁平足など身体的特徴が挙げられます。

また、不良なランニングフォーム、急な坂道のランニングや

走行距離の急激な増加といった外的要因も原因になります。

どちらの病態も、症状が悪化すると安静にしていても痛みを感じることがあります。

重症化した場合、スポーツだけでなく日常生活にも悪影響が生じるので、

早めに病院に受診しましょう!

硬くなっている筋肉や関節の根本的な問題を解決しないと、

症状を繰り返すので、次回以降のコラムに掲載する運動を行って

怪我をしない体作りに役立ててください!

次回はランニング障害になりやすい体とフォームの特徴について紹介します!

本日は最後までお読みいただき、ありがとうございます!

参考資料・参考文献

標準整形外科学

スポーツ医学検定公式テキスト1級 一般社団法人 日本スポーツ医学検定機構

アスレティックケア リハビリテーションとコンディショニング 小山貴之

ランナーの体を考える会

CONTACT

-

お電話での

お問い合わせ011-816-3200受付時間 月曜〜金曜 診療時間内

- メールでのお問い合わせ