当院について

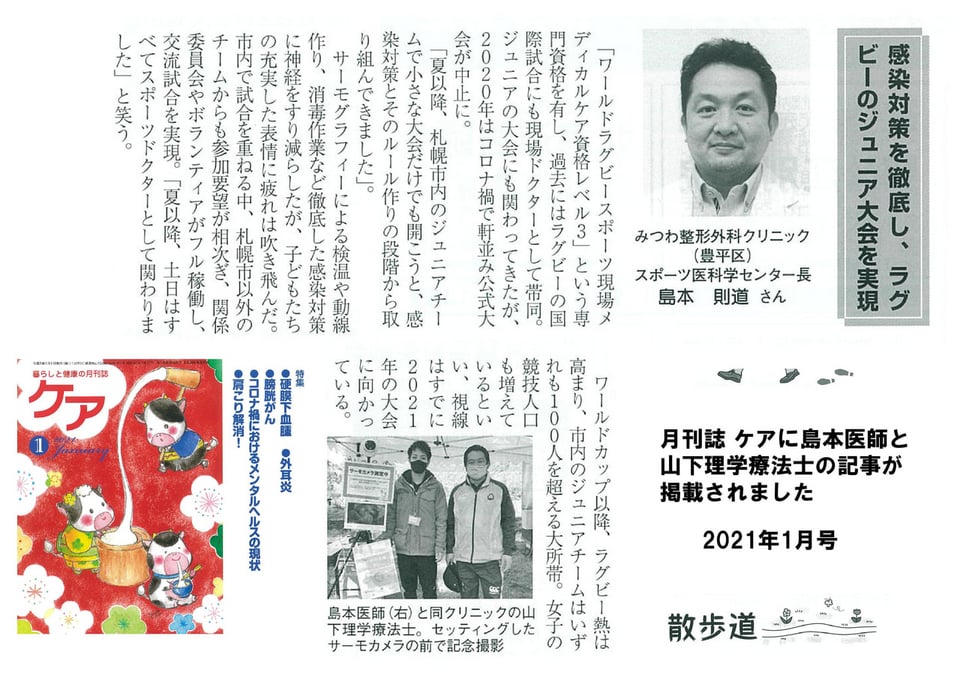

「暮らしと健康の月刊誌ケア」1月号に島本医師と山下理学療法士のラグビースポーツ現場帯同記事が掲載されました 2021.01.08

「暮らしと健康の月刊誌ケア」1月号に島本医師と山下理学療法士のラグビースポーツ現場帯同の記事が掲載されました。

当院のサーモカメラを用いて、スポーツ現場で感染対策を行っている記事が掲載されています。

島本医師の情報はこちらをご確認ください。

https://www.mitsuwa.clinic/treatment/consultation-hours/#docter11

当院での感染対策内容はこちらをご確認ください。

https://www.mitsuwa.clinic/about/infectious-disease-measures/

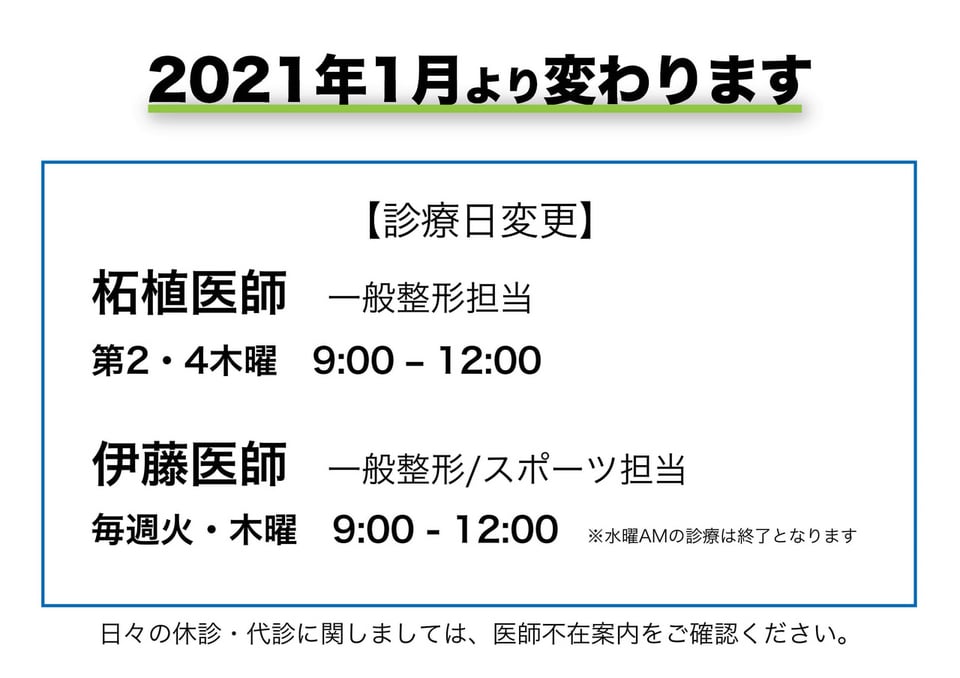

2021年1月から柘植医師と伊藤医師の外来診療日が変更になります 2020.12.21

2021年1月より柘植医師と伊藤医師の外来診療日が変更になります。

なお、伊藤医師の水曜日午前診療は休診となります。

水曜日午前は廣田医師と島本医師の2名体制となります。

詳しい案内は担当医表をご確認ください。

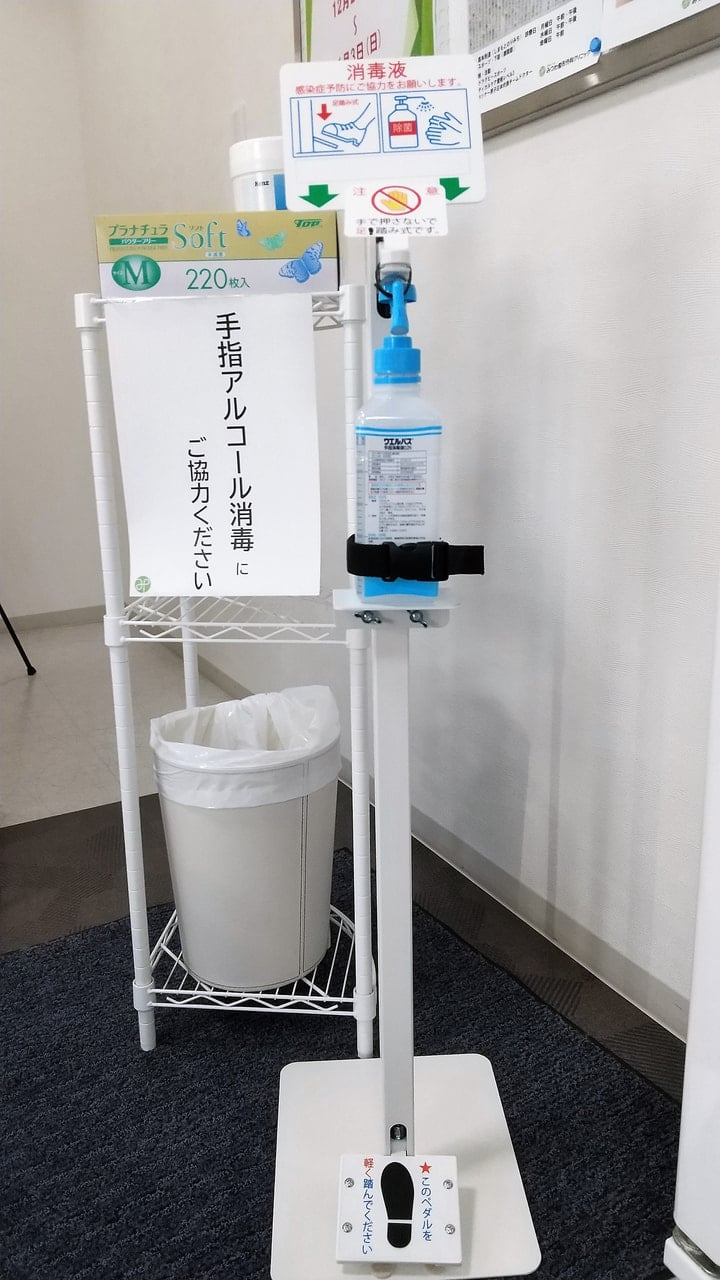

当院での新型コロナウイルス対策について 足踏み式アルコール消毒剤スタンドを導入しました 2020.12.15

【アルコール消毒】

みつわ整形外科クリニックの1階待合室と2階待合室フロアに足踏み式アルコール消毒剤スタンドを導入しました。

こちらを利用いただくと、手でポンプを押さずにアルコール消毒を行う事ができます。

ゴム手袋の設置や、清拭シートなども利用できるようになっております。

その他みつわ整形外科クリニックでの感染対策はこちらをご確認ください。

https://www.mitsuwa.clinic/about/infectious-disease-measures/

新型コロナウイルスの対策 2020.12.15

みつわ整形外科クリニックへ来院される皆さまへ

平素よりみつわ整形外科クリニックへ来院いただき誠にありがとうございます。

新型コロナウイルスの流行により、関係各所の皆さまは大変なご苦労をされていると存じます。

当院においても玄関にサーモカメラを設置して来院者の検温、マスクの着用、院内のアルコール消毒(待合室・エレベーター内等)、ゴム手袋の設置(希望者へ配布)などを行い、来院される方々に安心して受診いただける環境を提供できるように予防対策に努めております。

(院内のアルコール消毒剤・来院された皆さまが自由に使用できる除菌シートの数を増やしております。)

また、厚生労働省の通達により電話での処方継続の対応も行っております。

(症状が安定しており再診の患者様が該当となっております。)

発行された処方箋はFAXにて送付いたします。

また、発熱症状や風邪症状が無い患者様につきましては整形外科疾患の新患対応も受け付けております。

みつわ整形外科クリニックは通常通り診療しておりますので、ご相談等がありましたらお気軽に問い合わせ下さい。

011-816-3200(診療時間内)

1日も早く新型コロナウイルスが終息することを願っております。

対応される皆さまもお身体には十分ご自愛下さい。

2020年12月15日

みつわ整形外科クリニック

理事長 廣田 誼

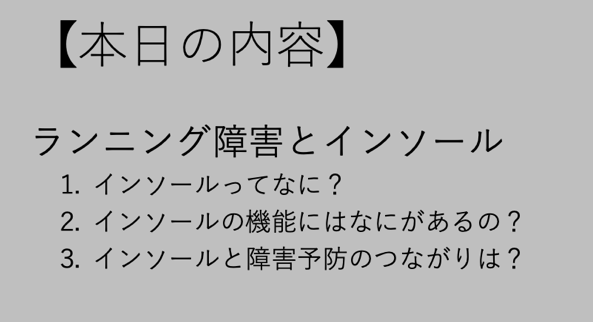

特徴からわかるランニング障害 Vol.5 ランニング障害とインソール 2020.12.12

こんにちは。

今回もコラムを読んでいただき、ありがとうございます。

前回まではランニング障害を予防するための、

ストレッチとエクササイズを紹介しました。

今回はランニング障害とインソールのお話をします。

1.インソールってなに?

インソールとは靴の中に入れる中敷きのことです。

通常であれば、靴を購入した時にすでに中敷きは入っていますが、

ここで紹介するインソールとは、中敷きに様々な機能が付いた、

機能的なインソールを指します。

2.インソールの機能にはなにがあるの?

インソールには様々な機能があるので、その機能をいくつか紹介します。

土踏まずのサポート

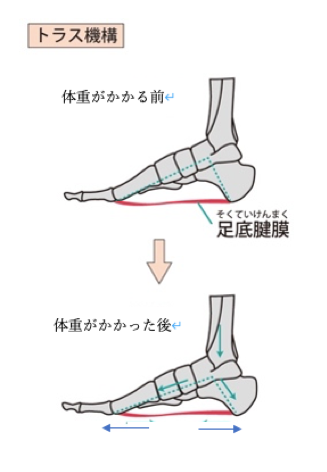

人間の足には「土踏まず」と呼ばれるアーチ構造が存在します。

土踏まずには、地面に足が接地した時に地面からの衝撃を吸収する機能が存在し、

これをトラス機構と呼びます。

トラス機構は足に体重がかかった時に、

足の骨と足底腱膜と呼ばれる腱の動きによって衝撃を緩和するため、

とても大切な機能になります。

しかし、土踏まずが形成される8歳頃までに過度な体重の増加や、

足の筋肉の疲労による筋肉の機能不全や筋力低下があると、

アーチ構造は潰れて扁平足になります。

扁平足になると、土踏まずが持っている衝撃吸収機能が低下するので、

ひざや腰の負担が大きくなり、負担の大きくなったひざや腰に痛みが出現する場合があります。

そのため、インソールによって土踏まずをサポートすることで、

足本来が持つ衝撃吸収作用機能を保たれます。

衝撃吸収作用

先ほど土踏まずには地面からの衝撃を吸収する働きがあると紹介しました。

ですがランニングなどでは片足にかかる衝撃が、

体重の3〜4倍になることもあります。

そのためインソール自体にも衝撃吸収機能を持たせることで、

足にかかる衝撃を軽減させる働きがあります。

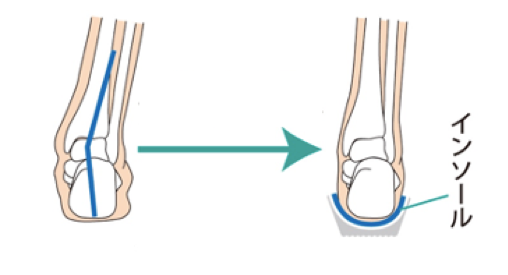

かかとの安定性の向上

インソールには外側や内側が少し盛り上がり、

かかとを支えるような構造を持つものがあります。

かかとは本来、地面と接した時に少し内側に傾いている状態が一般的です。

しかし、足首や足部が硬い人や、足の筋肉の機能が落ちている人は、

この傾きが大きくなったり、反対に傾きが極端に少なくなってしまいます。

このかかとの傾きが正常な範囲から逸脱すると、

より体幹に近い関節であるひざ関節や股関節、腰などで全体のバランスを整えようとするため、

結果的にひざ関節や股関節、腰といった、他の関節の負担が大きくなることで、

障害へとつながります。

そのため、かかとを正常な傾きで安定させて、

他の関節の障害を予防する目的があります。

3.インソールと障害予防のつながりは?

ランニングをしている時、地面に接地した足には体重の3〜4倍の衝撃が

かかると言われています。

この衝撃はひざや股関節、背骨など

動きが大きい関節によって衝撃が吸収されます。

しかし、足部の衝撃吸収機能が落ちている場合、

接地した時の衝撃を吸収しきれないので、

ひざや腰などの安定性が高い関節にかかる衝撃が大きくなるため、

ひざや腰などの障害へとつながります。

また、骨の位置関係(かかとの傾きなど)が崩れると、

それぞれの関節にかかる負担割合の変化や、

関節の細かい動きが変化してしまうことで、

障害が発生する確率が高くなります。

これらの問題を改善するために、土踏まずのサポートによる足の持つ衝撃吸収機能の補助や

インソール自体の衝撃吸収機能、インソールによる骨の位置関係の修正を行うことなどが、

ランニング障害の予防につながります。

このように様々な機能があり、ランニング障害の予防にもつながるインソールですが、

医師の処方があれば病院でも購入することが可能です。

病院で購入する場合は、義肢装具士の方が採型してその人にあったインソールを作ることができます。

この場合、保険適応となるため自分の足にあったインソールを比較的安価で購入することが可能です。

もし、ストレッチやエクササイズをしてもなかなか痛みが改善しない時は、

構造的な問題も考えられるため、インソールなどの購入も検討してみてはいかがでしょうか?

今回で「特徴からわかるランニング障害」シリーズ全5回は終了となります。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

参考文献・参考資料

・スポーツ医学検定公式テキスト1級

一般社団法人日本スポーツ医学検定機構

・アスレティックケア リハビリテーションとコンディショニング 小山貴之

・ランナーの体を考える会

「当院での新型コロナウイルス対策について」 1階待合室すべての椅子にアクリル板を設置しました 2020.12.07

【飛沫感染防止対策】

みつわ整形外科クリニックの1階待合室フロアのすべての椅子にアクリル板を設置して飛沫感染防止対策を行っております。

院内の換気やアルコール消毒なども随時行っています。

その他みつわ整形外科クリニックでの感染対策はこちらをご確認ください。

https://www.mitsuwa.clinic/about/infectious-disease-measures/

特徴からわかるランニング障害 Vol.3 ランニング障害予防ストレッチ 2020.11.07

皆さんこんにちは!

前回はランニング障害になりやすい身体の特徴とセルフチェックの方法

ランニングフォームの特徴を紹介しました。

セルフチェックを通して、自分の体やフォームの特徴を知ることはできましたか?

障害が起こりやすい特徴に当てはまってしまった人も多かったのではないでしょうか。

そこで、今回は障害が起こりやすい特徴を改善して、

ランニング障害を予防するためのストレッチの方法を紹介します。

・お尻ストレッチ

「お尻ストレッチ」は、股関節が硬くて腰や背中が丸まってしまう人におすすめです。

セルフチェックの股関節曲げがうまくできなかった人は、

運動前後に行うことをおすすめします!

ストレッチのやり方

1:床に座り片膝を立てて、反対の足を組む

2:おへそを組んだ足の太ももに近づけるように身体を起こす

3:お尻の筋肉に伸び感が感じられた所で、

呼吸を止めないように30秒間ストレッチを行う

注意点

・痛みのない範囲で、無理なく行う

・息を止めないように注意する

・ふくらはぎストレッチ

「ふくらはぎストレッチ」は、足首が硬くて膝が内側に入ってしまう人におすすめです。

セルフチェックでしゃがみこみがうまくできなかった人は、

足首が硬くなっているので十分にストレッチをしましょう!

ふくらはぎには二つの筋肉があるため、それぞれの筋肉のストレッチのやり方を

紹介していきます!

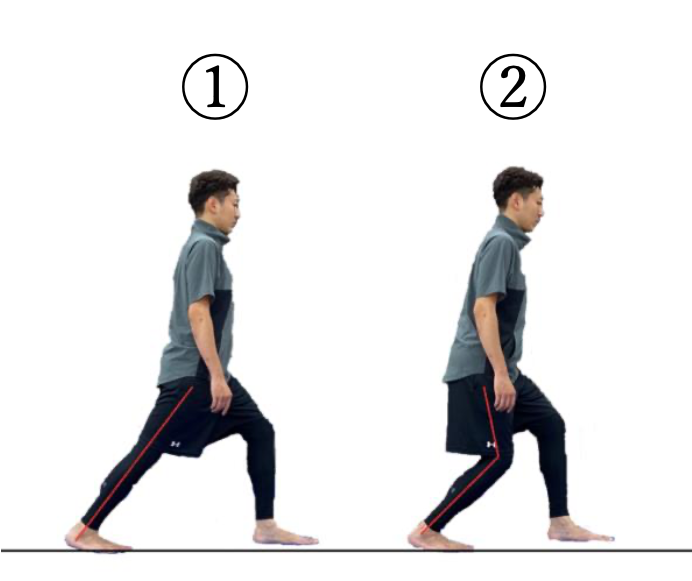

①腓腹筋ストレッチ

やり方

1:脚を前後に開き、後ろ脚のかかとを床につけて離れないようする

2:後ろ脚の膝を伸ばしたまま、体重を前に移す

3:後ろ脚の膝裏からアキレス腱にかけてストレッチ感が感じられたら

30秒間ストレッチを行う。

②ヒラメ筋ストレッチ

やり方

1:脚を前後に開き、後ろ脚のかかとを床につけて離れないようにする

2:後ろ脚の膝を曲げて、体重を前に移す

3:後ろ脚のふくらはぎからアキレス腱にかけてストレッチ感が感じられたら

30秒間ストレッチを行う

ポイント

・後ろ脚の爪先は正面に向ける

次回はランニング障害に対するエクササイズを紹介します。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献・参考資料

・スポーツ医学検定公式テキスト1級 一般社団法人 日本スポーツ医学検定機構

・アスレティックケア リハビリテーションとコンディショニング 小山貴之

・ランナーの体を考える会

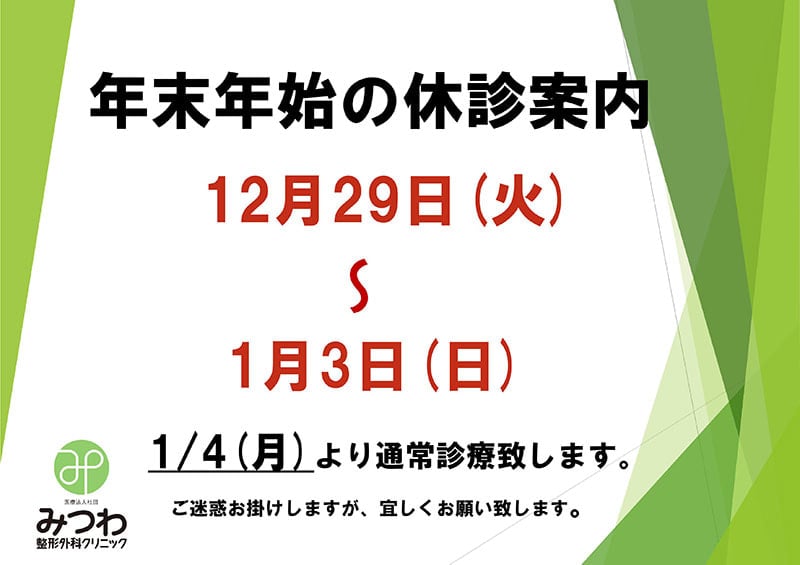

年末年始の休診のお知らせ お知らせ2020.11.02

年末の外来診療は、12月28日(月)までとなっており、12月29日(火)から1月3日(日)の期間は外来を休診させていただきます。

年始は、1月4日(月)から通常診療とさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

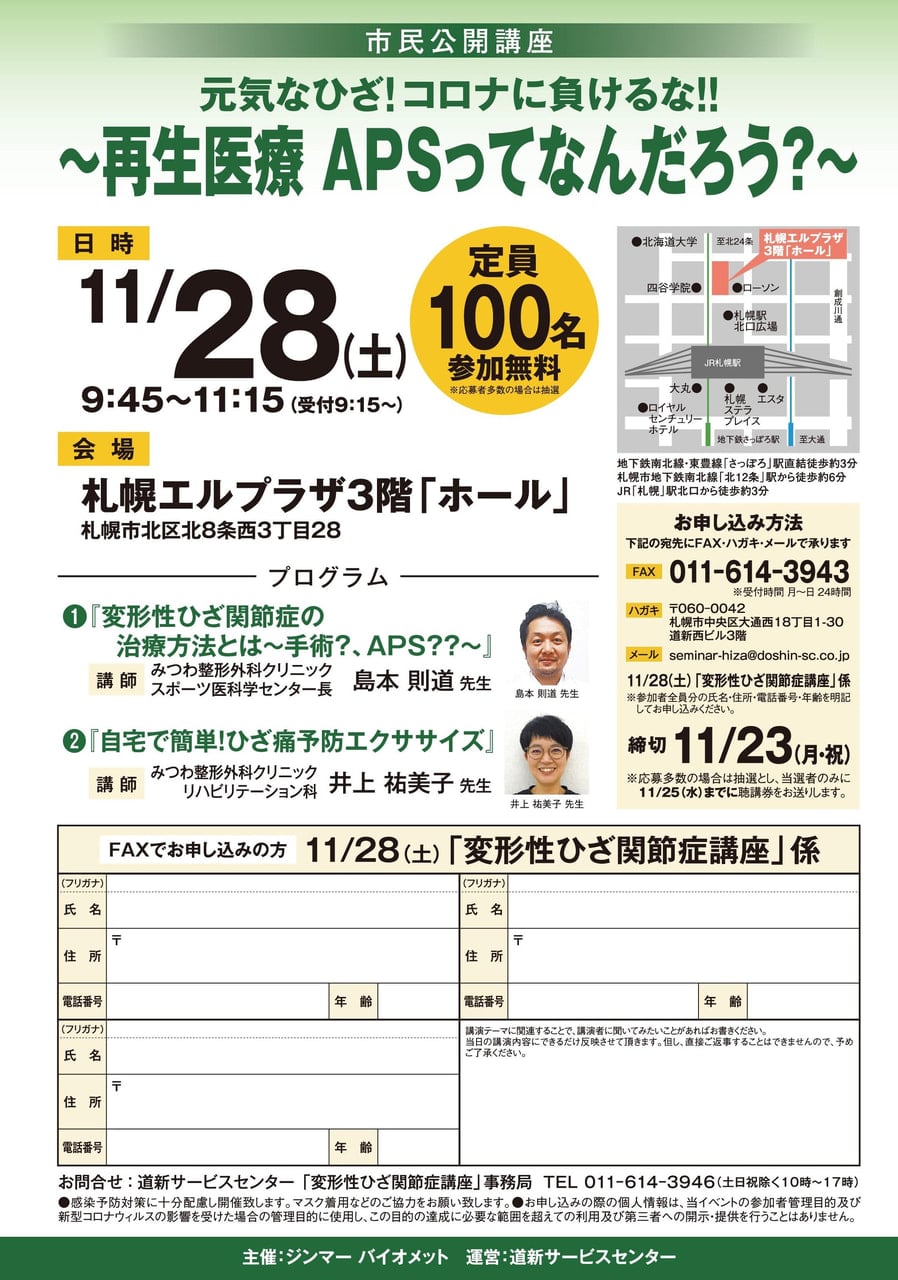

【延期】再生医療 APS 市民公開講座の案内 島本医師・井上理学療法士が出演されます 2020.10.27

2020年11月18日(水)

新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、延期をすることといたしました。

新しい日程が決まり次第 改めてご案内申し上げる所存です。

何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

市民公開講座「元気なひざ! コロナに負けるな!! 再生医療APSってなんだろう?」

日時:11月28日(土)9時45分~11時15分【受付9時15分~】

会場:札幌エルプラザ3階「ホール」札幌市北区北8条西3丁目

定員:100名(応募多数の場合には抽選となります)

上記の日程で開催されます。

主催:ジンマー・バイオメット 様

運営:道新サービスセンター 様

当院からはスポーツ医科学センター長の島本 則道 医師と井上理学療法士が出演されます。

島本医師経歴 https://www.mitsuwa.clinic/profile/doctor/#docter11

外来担当医表 https://www.mitsuwa.clinic/treatment/consultation-hours/#

講演は2部制となっており、

第1部で島本医師が変形性膝関節症について、自分の血液を使った再生医療APS治療の方法やこれまでの治療実績などを解説します。

第2部では井上理学療法士が「自宅で簡単!ひざ痛予防エクササイズ」と題して開設いたします。

当日は感染予防に十分配慮して開催を行います。

興味のある方は

「変形性ひざ関節症講座」事務局

札幌市中央区大通西18丁目

道新サービスセンター内

011-614-3946

問い合わせ時間 10時~17時

(土日・祝日定休日)

上記までお問い合わせください。

当院でのAPS治療についての説明はこちらをご確認ください。

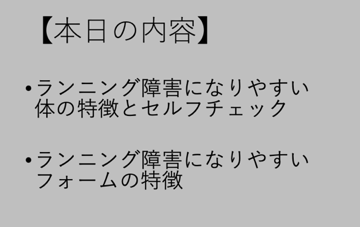

特徴からわかるランニング障害 Vol.2 ランニング障害になりやすい体とフォームの特徴 2020.10.25

皆さんこんにちは!

前回はランニング障害の病態を紹介しました!

今回はランニング障害になりやすい体の特徴とセルフチェック

ランニング障害になりやすいフォームを紹介します。

ランニング障害になりやすい体の特徴とセルフチェック

ランニング障害になりやすい体の特徴として以下のポイントがあります。

①胸を張れない

②股関節が硬い

③足首が硬い

④裏ももを正しく使えない

⑤土踏まずが潰れる

これらの特徴とセルフチェックを一つずつ説明していきます。

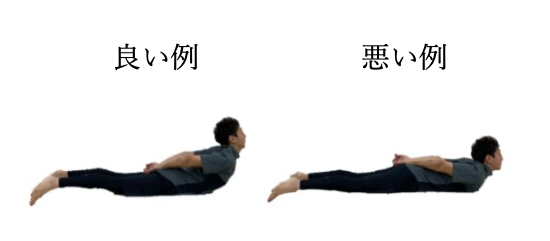

①胸を張れない

背中周りの硬さや習慣的に猫背で過ごすことが多い人は、

胸を張れない傾向があるので普段の生活から姿勢を意識してみましょう!

セルフチェック① 上体反らし

やり方

・うつ伏せになり、後ろで手を組む

・胸を反らして胸の骨を正面に向ける

チェックポイント

・腰で反っていないか

・乳首が床から離れる

②股関節が硬い

股関節が硬いと脚を上げた時に反対の股関節も曲がってしまい、

腰と背中が丸まりやすくなります。

お尻の筋肉が硬い人は股関節が硬くなりやすいので、

股関節が硬いと思った人はお尻の硬さをチェックしてみましょう!

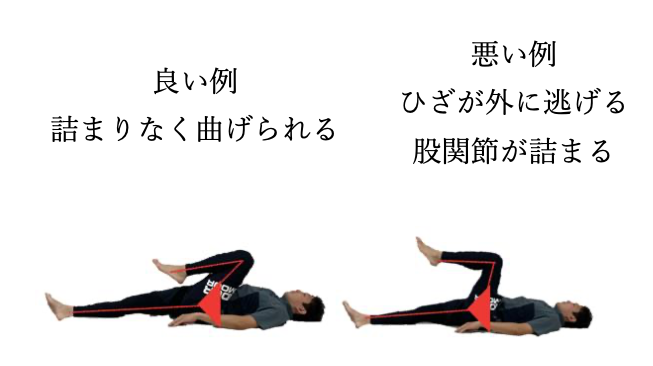

セルフチェック② 股関節曲げ

やり方

・仰向けになり、膝を胸に近づけるように曲げる

チェックポイント

・鼠径部に違和感なく脚を曲げられる

・膝が外に逃げないで、股関節を曲げられる

・股関節を曲げた脚と反対の膝裏が床に着いている

③足首が硬い

普段からふくらはぎが張りやすい人や、股関節が硬い人は足首が硬くなりやすいです。

足首が硬いと思ったら、ふくらはぎの硬さの他に股関節の硬さもチェックしてみましょう!

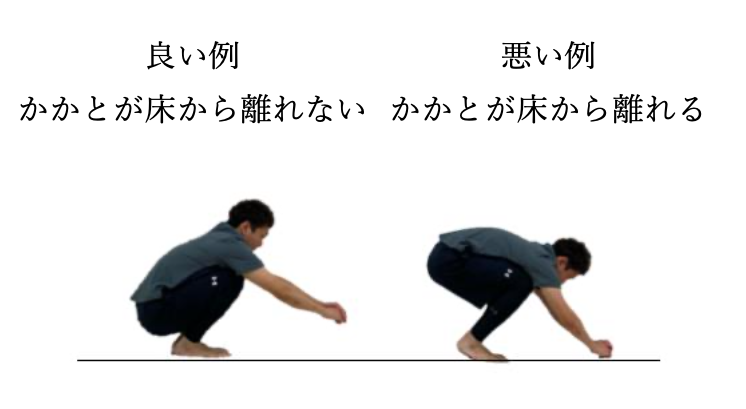

セルフチェック③ しゃがみこみ

やり方

・両脚を肩幅に開く

・爪先を正面に向けて、深くしゃがむ

チェックポイント

・かかとが床から離れない

・かかとにお尻が着いている

④裏ももを正しく使えない

④裏ももを正しく使えない

自然に立った時に爪先が大きく外に向いている人や、前ももが硬い人、

股関節が硬い人に多く見られます。

運動した後に裏ももの外側が張りやすい人は裏ももを正しく使えていないので、

運動をした後にどこが疲れやすいかをチェックしましょう

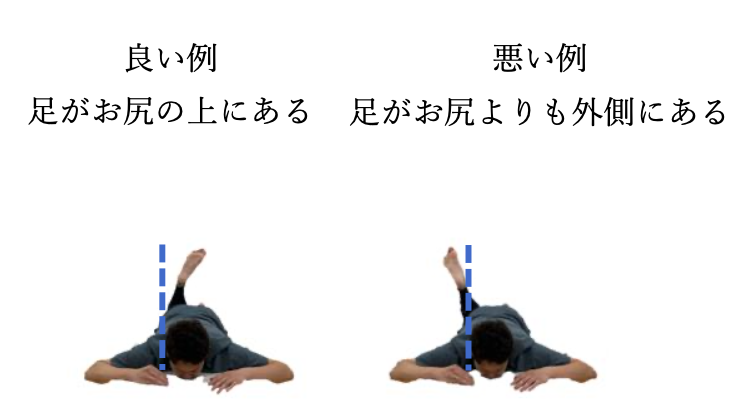

セルフチェック④ 裏ももチェック

やり方

・床にうつ伏せになる

・前ももを床から離さないように、膝を曲げる

チェックポイント

・足がお尻の上にあるか

・足がお尻よりも外側に出ていないか

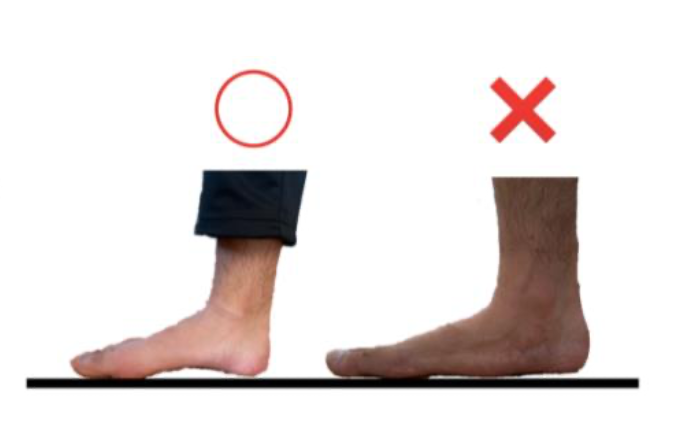

⑤土踏まずが潰れる

足首の捻挫の既往歴がある人は、土踏まずが潰れやすいです。

既往歴がなくても、足の指を上手く動かせない人も土踏まずが潰れやすくなります。

セルフチェック⑤ 土踏まずチェック

チェックポイント

・土踏まずが潰れていない

次にランニング障害になりやすいフォームを紹介します。

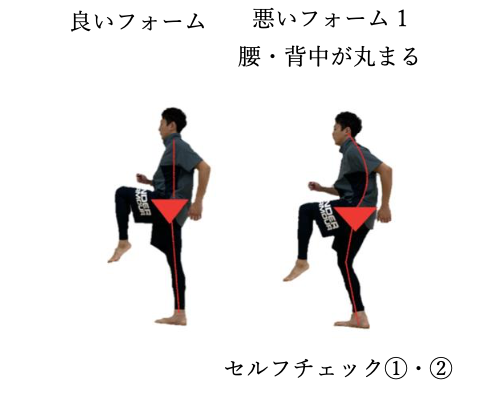

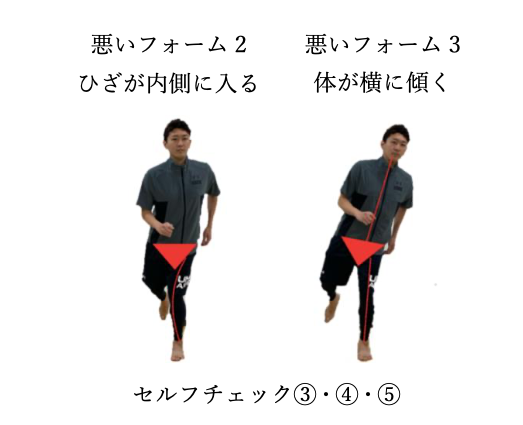

ランニング障害に特徴的なフォーム

ランニング障害になりやすい人は、悪いフォームでランニングをしていることがあります。

ランニング障害に特徴的な悪いフォームを下の写真で紹介します。

写真のようなフォームで走っていると

ランニング障害になりやすいと言われています!

これを機に自分の身体を見つめ直して、怪我なく楽しくランニングができるように、

身体を整えていきましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献・参考資料

・標準整形外科学

・スポーツ医学検定公式テキスト1級 一般社団法人 日本スポーツ医学検定機構

・アスレティックケア リハビリテーションとコンディショニング 小山貴之

・ランナーの体を考える会

CONTACT

-

お電話での

お問い合わせ011-816-3200受付時間 月曜〜金曜 診療時間内

- メールでのお問い合わせ